Серебряный век — эпоха ярких поэтов, художественных экспериментов и богемных вечеров. Но за блеском витрин скрывалась бедность, цензура и страх. На этом фоне разворачивалась история любви Михаила Кузмина и Юрия Юркуна. Об их отношениях рассказывает Анна Кирова.

История Михаила Кузмина и Юрия Юркуна

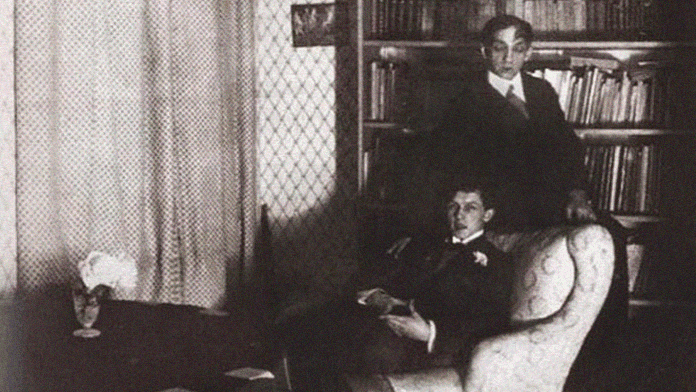

В самом начале 1913 года судьба подарила поэту и писателю Михаилу Кузмину встречу. Он познакомился с семнадцатилетним актёром Иосифом Юркунасом родом из Литвы.

Парень вырос в тихом, провинциальном литовском Вильно, в семье скромного достатка. Жизнь его с самого начала была нелегкой: он рано потерял отца и братьев. Мать, выйдя замуж вновь, мечтала увидеть сына в священническом сане и отдала его в суровый иезуитский пансион. Но юноша вскоре сбежал оттуда, выбрав иную дорогу — яркий, зыбкий мир театра. Под вычурным псевдонимом Монгандри он колесил с труппой по российским и украинским городкам.

Сам Кузмин был примечательной личностью: уже добившийся признания среди поэтов Серебряного века, он на всех новых знакомых производил неизгладимое впечатление своей необычной внешностью. Огромные глаза с тяжёлыми веками, подведённые чёрным, губы, иногда ярко окрашенные в вызывающий кроваво-красный цвет, пряди жидких волос, зачёсанные на лысую макушку, духи с ароматом розы.

Иван Бунин высказался о Кузмине весьма жёстко: «Педераст с полуголым черепом и гробовым лицом, раскрашенный как труп проститутки». Максимилиан Волошин, который писал рецензию на цикл Кузмина, заметил:«Когда видишь Кузмина в первый раз, то хочется спросить его: «Скажите откровенно, сколько вам лет?», но не решаешься, боясь получить в ответ: «Две тысячи». В его наружности есть нечто столь древнее, что является мысль, не есть ли он одна из египетских мумий, которой каким-то колдовством возвращена жизнь и память».

Эта театральная, почти маскарадная внешность многих смущала и казалась вызовом условностям. Но стоило ему начать читать свои стихи, как всё волшебным образом преображалось. Поборов первое заикание, его голос обретал невероятную плавность и текучесть. Эта магия слова мгновенно затмевала первоначальное впечатление.

Кузмин был влюбчивым, но в то же время быстро остывал. Но самые долгие отношения у него были именно с Юрием Юркуном. Он окружил своего возлюбленного нежной заботой, словно наседка птенца. «Не зная Вас, я ждал такого, как Вы, все время», — написал Кузмин на своём портрете, даря его возлюбленному.

Друзья поэта лишь удивлённо пожимали плечами: что нашёл утончённый эстет в этом простоватом юноше?

Однажды, 8 июня, они пошли в кино. На экране мелькали немые, наивные мелодрамы, а в зале старательно играл тапёр. Но Кузмин почти не смотрел на экран. В полумраке он ловил взгляд Юркуна, и в его душу закрадывался тревожный вопрос: «А вдруг он и вправду глуповат?». Ведь все вокруг твердили, что этот союз — странная причуда. «Нет, не может быть, он не глупый», — тут же успокаивал себя поэт.

Под давлением друзей, которые были возмущены этим «мезальянсом», Кузмин 20 июня решает порвать с Юркуном. Но как жить дальше, никогда больше не видя своего Юрочку? Эта мысль была невыносима. И уже на следующий день он не выдерживает и приходит к возлюбленному. Взгляд Юркуна, похожий на «заплаканную фиалку», растопил в его сердце любое сомнение. Очарование вернулось с новой силой. В этот миг Кузмин понял: он хочет вести его за собой, делиться своим миром и воспитать в нём родственную душу. Он стал подбирать ему книги для самообразования, водить на вечера в богемное кафе «Бродячая собака».

Он открыл в юноше литературный дар, придумал ему изящный псевдоним — Юрий Юркун — и помог выпустить в свет его первый роман, «Шведские перчатки». Юрочка постепенно превращался в настоящего литератора, вращался в литературных кругах и заводил нужные знакомства. Как же гордился Кузмин, читая произведения, написанные рукой его возлюбленного! И всерьёз считал его «надеждой русской прозы» и не раз выражал сожаление, что никто этого не понимает.

В меркантильности Юркуна сложно было заподозрить: Кузмин постоянно нуждался в деньгах. Его мучила зубная боль, а в кармане царила пустота. Приходилось закладывать любимый жакет, но выручал за него сущие гроши. Он писал для бульварных журналов, где вечно задерживали оплату, читал лекции в «Бродячей собаке», но сборы оказывались смехотворно малы. А жить ему приходилось у знакомой беллетристки, которая донимала его ревностью к Юркуну, устраивала сцены и требовала внимания.

С началом Первой мировой войны в 1914 в кинотеатрах показывали документальную хронику с полей сражений. Случайно оказавшиеся в кино Кузмин и Юркун видели, как погибают люди. «Это непоправимо, и всякого любит кто-нибудь», — думал Кузмин и украдкой смотрел на Юркуна, которому, как и всем, грозил призыв.

Только в октябре 1914 года они смогли начали жить вместе в квартире на ул. Спасской, 11 (ныне ул. Рылеева, 17-19). Бремя забот поэта становилось всё тяжелее: потом он стал содержать не только Юркуна, но и его больную мать, которая поселилась вместе с влюбленными. Денег катастрофически не хватало, и Кузмин размышлял о продаже своего сокровенного наследия — своих объёмистых дневников, вместивших тысячи страниц жизни.

Их хрупкий мир разбивается 31 августа 1918 года, когда Юркуна арестовывают. Его имя всплыло в громком деле об убийстве Урицкого. Убийцей был Леонид Каннегисер — юноша из состоятельной еврейской семьи, завсегдатай «Бродячей собаки», юнкер, пылавший ненавистью к большевикам и желавший отомстить за казненного друга. В тот же день в Москве стреляли в Ленина. В ответ советская власть обрушила на страну красный террор: были арестованы тысячи людей, сотни — сразу расстреляны. В эту мясорубку попал и близкий друг Каннегисера — Юрий Юркун, чья судьба теперь висела на волоске. Кузмин описывает обыск: «Я вовек не забуду его улыбающегося, растерянного, родного личика, непричесанной головы… Сколько страданий ему. И за что?».

3 месяца Кузмин отчаянно пишет в своём дневнике:

«Если с ним что-нибудь сделают, пойду в монастырь. Я понял, что к миру, к свету привязывает меня он один».

«Скучаю до одури. Если с Юр. что-нибудь случится, я убью себя».

«Ни думать, ни писать ничего не могу. Ложусь, как в гроб. Откуда доставал денег, не помню. Хотел украсть из лавки».

«Я тупею, а голубь бьется там, нежный, трепетный, милый. Каким он выйдет, и на что, на какую жизнь? Кричать хочу я в пустое небо: верни! верни! верни! Я совершенный труп».

В стихах Кузмина видна страх за жизнь любимого человека:

Баржи затопили в Кронштадте,

Расстрелян каждый десятый, —

Юрочка, Юрочка мой,

Дай Бог, чтоб вы были восьмой.

К счастью, в конце ноября того же года Юркуна отпустили. И их общая жизнь продолжилась в холодном и голодном Петрограде. Быт был постоянной борьбой с послереволюционной нуждой. Дни текли в походах за скудными пайками и гонорарами, в визитах к знакомым и родственникам, чтобы просто иметь возможность погреться у печки и выпить чаю с булкой.

Это полунищенское существование, конечно, не обходилось без ссор. Юркун срывался из-за скудной еды, из-за того, что, как ему казалось, Кузмин работал недостаточно усердно, из-за вечной нехватки денег даже на самые простые вещи вроде свечей и папирос.

Кузмин бесконечно жалел его и с грустью записывал в дневнике: «Живется ему очень плохо, он как-то уныло и скрытно пишет, перестает делиться даже, живет своею жизнью, думает, мечтает, строит планы — и все одиноко. Я ничего дать ему не смог и не могу».

В эти трудные дни даже память отказывалась служить ему, и в дневнике появлялись горькие строчки: «Что же было? Погружаюсь в небытие. Все мне надоело до смерти. Все — сон. Только воспоминание, мечты, и сон спасают меня».

А будни состояли из суровой прозы: «Сегодня ничего не достали. Жрали один грибной суп. От вида картошки впадаю в истерики, на нее уходят все выклянченные денежки, и попреки Юр., и всё». Спасали только маленькие радости: купить несколько книг у букиниста, красивые тетради, сходить в «кинемо» на зарубежную картину или в цирк.

После революции мир изменился, но Кузмин не желал подстраиваться под новые порядки. В 1920 году в знак внутренней свободы (и да, чтобы заработать немного денег) он пишет цикл стихов «Занавешенные картинки» эротического характера, иллюстрированный не менее эротическими картинками. Издание было издано тиражом в 307 экземпляров, которые продавали сами же Кузмин и Юркун своим знакомым и любителям книжных редкостей.

Но однажды в их жизнь ворвалось новое испытание: Юркун влюбился… в женщину. С новогодней вечеринки 1921 года в Доме литераторов он ушёл в компании Ольги Гильдебрандт-Арбениной — той самой красавицы, за сердце которой соперничали Гумилёв и Мандельштам. Так началась, пожалуй, самая удивительная история в русской литературе — «самый странный брак втроём». Хотя в глазах современников Юркун и Арбенина выглядели парой, официально они свой союз никогда не оформляли. «Мистер Дориан» — так дома звали Юрия, чья внешность оставалась юношеской — вместе с матерью по-прежнему жил в квартире Кузмина на Спасской.

Кузмин, наблюдая за развитием событий, с тревогой писал в дневнике: «У Юр., как я и думал, роман с Арбениной и, кажется, серьезный. Во всяком случае, с треском. Ее неминуемая ссора с Гумом и Мандельштамом, наложит на Юр. известные обязательства. И потом сплетни, огласка, сожаление обо мне. Это, конечно, пустяки. Только бы душевно и духовно он не отошел, и потом я все еще не могу преодолеть маленькой физической брезгливости. Но это теперь не так важно. Конечно, будет пропадать, опаздывать и т.п.»

Поэт старался быть мудрым. Он отмечал: «Пришла О.Н. Она очень мила, ко мне относится ласково и почтительно». Но бытовые сложности нового союза давали о себе знать: «Юр. привел Арбенину. Она боялась войти. Мамаша косо смотрела. Пошел ее провожать и пропал. Неудобно им, бродяжкам». Юркун тоже, видимо, терзался: «Юр., бедный, спрашивал, не перестал ли я его физически любить, и что, в случае чего, он может отказаться от Оленьки. Бедный мой!». Однажды Кузмин чуть не застал их в комнате «на месте преступления». Но Ольгу пришлось принять.

К 1930-м годам их некогда уютная квартира превратилась в шумную и захламлённую коммуналку — её, как и многие другие, «уплотнили». Заселили даже бывший чулан с единственным окном на чёрную лестницу. Кузмин и Юркун занимали две комнаты с окнами во двор, одна из которых была проходной: через неё соседи постоянно ходили на кухню. Несмотря на это, именно здесь они принимали гостей и пили чай. Вторую комнату занимала мать Юркуна, Вероника Карловна Амброзевич, которая вела хозяйство этой необычной семьи.

Обстановка большой проходной комнаты была своеобразной: овальный стол, на котором кипел самовар, шкаф, кушетка, несколько стульев и полка с книгами. В углу висела старинная икона Святого Георгия, а у стены стоял белый рояль, специально расстроенный так, чтобы он напоминал клавесин с его дребезжащим звучанием. Именно в этой комнате собирался весь цвет ленинградской интеллигенции: молодые поэты, переводчики, художники, искусствоведы. Сложно перечислить всех, кто сюда приходил: Бенедикт Лившиц, Даниил Хармс, Александр Введенский, Иван Лихачёв, Константин Вагинов, Лев Раков, Рюрик Ивнев, Анна и Сергей Радловы и многие другие.

Каждый день с пяти до семи вечера гости поднимались на пятый этаж и трижды нажимали кнопку звонка. Дверь открывал хозяин квартиры и лично приглашал всех в комнату, где на столе уже дымился большой самовар. Михаил Алексеевич сам разливал чай, а угощение гости по традиции старались приносить с собой. За чаем слушали новые стихи, горячо обсуждали последние события в искусстве, спорили. Иногда Кузмин подходил к белому фортепиано и тихо напевал свои знаменитые «песенки», аккомпанируя себе. Управдом Яковлев, с большим уважением относившийся к Кузмину, не препятствовал этим частым «собраниям» и даже утверждал, что когда-нибудь на доме обязательно появится мемориальная доска с его упоминанием.

Поглощенный бесконечной литературной подёнщиной, Кузмину пришлось забыть о вдохновении. Жизнь превратилась в сплошную гонку, где нужно было только успеть сдать очередную рецензию или перевод. С горечью он записал в дневнике 1 октября 1931 года: «Только поспевать. Об оригинальном творчестве не думаю, как о какой-то старомодной вещи». Мысль о собственном, выстраданном творчестве казалась ему теперь несбыточной роскошью, ушедшей в прошлое вместе с прежней жизнью.

После 1923 года двери литературных журналов для Юркуна окончательно закрылись. Однако его творческая натура не могла оставаться в бездействии и вскоре нашла новый выход — в красках и линиях. При поддержке Ольги Гильдебрандт и её круга он увлёкся живописью и вошёл в состав художественной группы «Тринадцать». Его работы были представлены на первой выставке группы состоявшейся в Москве 17 февраля 1929 года. К сожалению, эта выставка стала единственной, где зрители могли увидеть его творчество.

Не имея возможности печататься, Юркун чаще всего проводил время за рисованием и составлением своих альбомов — причудливых коллажей из вырезок старых журналов. В 1931 году большинство из рисунков и коллажей Юркуна было изъято у него во время обыска сотрудниками ЛенОГПУ и пропало.

Кузмин в своем дневнике от 14 и 20 сентября 1931 года делает соответствующие записи: «Чего от него хотят? чтоб он морально умер? физически зачах? И так он уже почти не пишет. Нашел обход рисование, и тут удар. Здоровье его не важно. Как он выдерживает? При его мнительности», «Сердце обливается кровью, когда у Юр. спрашивают про его рисунки. Когда у него все отобрали, какие тут коллекции. И делать вид, что ничего не случилось!».

После этого обыска Юркуна НКВД упорно пытался завербовать в осведомители. Кузмин не любил пользоваться своими связями, но в этот раз поехал в Москву, где встретился с В. Менжинским, давним знакомым по литературной молодости, и добился, чтобы с Юркуна сняли обязанности осведомителя. Но заведённые на него дела остались.

Зимой 1936 года Кузмин оказался в Мариинской больнице с «грудной жабой». К 26 февраля ему стало значительно лучше, он был почти здоров и вместе с Юркуном и Гильдебрандт гулял по больничным коридорам, строя планы на летнее путешествие по Волге, по своим родным местам. Однако всего через день он простудился прямо в палате. Затем начался грипп. Болезнь стремительно переросла в воспаление легких.

1 марта состоялось их последнее, четырехчасовое свидание, говорили об искусстве, о балете. Эта встреча стала прощальной. Кузмин сказал: «Ну вот, всё и кончено… Идите, остались детали…». После этого говорить он уже не мог — началось мучительное удушье, и ему дали кислород. В полночь Михаил Кузмин умер.

Ирония судьбы заключалась в том, что государство впервые по-настоящему признало Юркуна писателем лишь в 1938 году, когда арестовало по печально известному «писательскому делу». Тогда его творчество стало уликой.

До него были взяты под стражу Бенедикт Лившиц, Валентин Стенич и Вильгельм Зоргенфрей. Всем им было предъявлено обвинение в участии в вымышленной «антисоветской право-троцкистской террористической писательской организации». Четверых писателей судила выездная сессия Военной коллегии Верховного Суда СССР, которая 21 сентября 1938 года вынесла смертный приговор. В тот же день приговор был приведён в исполнение в здании тюрьмы.

Позже НКВД изъял из квартиры Юркуна его рукописи и унаследованные кузминские архивы. Как полагалось в таких случаях, родственникам было сообщено, что осужденный приговорен к «десяти годам заключения без права переписки». Поэтому даже в 1946 году Ольга Гильдебрандт оставляет ему письмо, надеясь, что он жив. Часть архива, которая была оставлена ею на хранение знакомым, погибла во время блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 120 уцелевших графических работ Юркуна хранятся сейчас в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

22 марта 1958 года Юрий Юркун был посмертно реабилитирован за отсутствием состава преступления.

Анна Кирова