Может показаться удивительным, но судя по роману «Воскресение», однополые браки обсуждались российскими сенаторами в 1890-х годах.

В частных разговорах, разумеется. Пожалуй, это одно из первых упоминаний «брака между мужчинами» в русской литературе.

Не называя имени, один из героев ссылается на «немецкого писателя», — имея в виду, скорее всего, Магнуса Хиршфельда, который в 1897 году создал в Берлине первую правозащитную организацию «Научно-гуманитарный комитет», боровшийся за отмену 175-го параграфа (каравшего за однополые связи).

Роман был задуман и написан в 1887 — 1899 годах. И в том же 1899-ом Хиршфельд начал издавать первый в мире междисциплинарный журнал, посвящённый проблемам гомосексуальности.

Невозможно не любить Толстого за его «диалектику души» и доверие к своей гуманной интуиции. Даже сталкиваясь с далёким для себя явлением, он остаётся гуманистом — в высоком значении этого слова.

Роман «Воскресение» вообще очень созвучен нашему времени, посвящённый карательной машине государства, полицейщине, тюрьмам и судам, ханжеству режима, где «порочные люди хотят исправлять порочных людей».

На этом фоне разговор сенаторов за чаем — о чиновнике, который «уличён» в однополой связи, выглядит примером лицемерия. (Статья 995 в Российской империи карала за добровольный секс между мужчинами — лишением всех прав, состояния и ссылкой в Сибирь на 4 — 5 лет).

«Что же тут дурного?»

Сенаторы между тем позвонили и потребовали себе чаю и разговорились о случае, занимавшем в это время, вместе с дуэлью Каменского, всех петербуржцев.

Это было дело директора департамента, пойманного и уличенного в преступлении, предусмотренном статьей 995.

— Какая мерзость, — с гадливостью сказал Бе.

— Что же тут дурного? Я вам в нашей литературе укажу на проект одного немецкого писателя, который прямо предлагает, чтобы это не считалось преступлением, и возможен был брак между мужчинами, — сказал Сковородников, жадно, с всхлюпыванием затягиваясь смятой папиросой, которую он держал между корнями пальцев у ладони, и громко захохотал.

— Да не может быть, — сказал Бе.

— Я вам покажу, — сказал Сковородников, цитируя полное заглавие сочинения и даже год и место издания.

— Говорят, его в какой-то сибирский город губернатором назначают, — сказал Никитин.

— И прекрасно. Архиерей его с крестом встретит. Надо бы архиерея такого же. Я бы им такого рекомендовал, — сказал Сковородников и, бросив окурок папироски в блюдечко, забрал, что мог, бороды и усов в рот и начал жевать их».

Любимый толстовский метод — проверка слов героя натурой человека: карикатурность облика ставит под сомнение моральную позицию. Если автор хочет выразить скепсис и неверие в искренность героя, он находит яркую деталь.

«Засовывая в рот бороду и делая гримасы»

Жевание усов и бороды — такой комический «изъян», который есть и в знаменитой сцене церковного причастия (она была запрещена цензурой). В этом эпизоде священник после службы уносит «чашку за перегородку и, допив там всю находящуюся в чашке кровь и съев все кусочки тела бога, старательно обсосав усы и вытерев рот и чашку, в самом весёлом расположении духа вышел из-за перегородки».

Сенатор Сковородников — не меньший лицемер, чем собеседники: «либерал» Бе или «председатель Никитин». Сцена чаепития сенаторов комична от начала до конца:

«Сковородников, сидевший против Вольфа и всё время собиравший толстыми пальцами бороду и усы в рот, тотчас же, как только Бе перестал говорить, перестал жевать свою бороду и громким, скрипучим голосом сказал, что, несмотря на то, что председатель акционерного общества большой мерзавец, он бы стоял за кассирование приговора..»

Толстой даёт волю авторской иронии:

«Бе слушал Вольфа с грустным лицом, рисуя гирлянды на лежавшей перед ним бумаге. Бе был либералом самого чистого закала. Он свято хранил традиции шестидесятых годов, и если отступал от беспристрастия, то только в сторону либеральности».

Но это не мешает Бе поддерживать статью 995 («Фу, какая мерзость, — с гадливостью сказал» он).

Бородатый Сковородников с напряжённым (почему-то) интересом следит за темой «брака между мужчинами», помня наизусть «полное заглавие сочинения и даже год и место издания».

Несмотря на восклицание: «Что же здесь дурного?», он явно бережёт в памяти данные этой книги как комический казус и анекдот для болтовни (он «громко захохотал»).

Толстой замечает: «Сковородников был материалист, дарвинист и считал всякие проявления отвлечённой нравственности или, ещё хуже, религиозности, не только презренным безумием, но личным себе оскорблением».

«И он, засовывая себе в рот бороду и делая гримасы, очень натурально притворился, что ничего не знает об этом деле…» (имеется в виду кассация Нехлюдова о пересмотре приговора Кате Масловой).

Гомофобия — часть репрессивной машины

Сенаторы — «либералы», монархисты и «материалисты» выведены Толстым в абсолютно комическом духе. Их общая верность уголовной статье, сулящей годы каторги за добровольные сексуальные отношения, органично вписана в общую картину репрессивной государственной машины — в годы вырождения режима.

Отношение к геям становится в романе своего рода тестом на человечность и гуманность, который властная «элита» не проходит.

Не являясь защитником прав (как бы мы сейчас сказали) гей-сообщества, Толстой встаёт на защиту простой человечности, считая уголовное преследование геев частью репрессивной политики государства.

Более того, автор развивает эту мысль, изображая отправленного в Сибирь главу департамента, который (по неназванным причинам) не был обвинён по статье, а тихо отправлен в провинцию.

(Как и в годы действия советской 121 статьи, репрессии носили избирательный характер — в силу невозможности общего применения).

«Он один не брал взяток»

В Сибири мы встречаем этого героя на обеде у генерала:

«Губернатор дальнего города был тот самый бывший директор департамента, о котором так много говорили в то время, как Нехлюдов был в Петербурге. Это был пухлый человек с завитыми редкими волосами, нежными голубыми глазами, очень толстый снизу и с холеными, белыми в перстнях руками и с приятной улыбкой.

Губернатор этот был ценим хозяином дома за то, что среди взяточников он один не брал взяток. Хозяйка же, большая любительница музыки и сама очень хорошая пианистка, ценила его за то, что он был хороший музыкант и играл с ней в четыре руки. Расположение духа Нехлюдова было до такой степени благодушное, что и этот человек был нынче не неприятен ему».

Толстой верен своей творческой концепции, вникая в «диалектику» внутреннего и внешнего. Несмотря на уголовную статью и «позор» ориентации, герой — честнее остальных, что выглядит в романе моральным парадоксом.

Образ честного «развратника» — почти религиозная метафора, восходящая к библейской «блуднице», взятой Христом под защиту.

Катюша Маслова и Соня Мармеладова (у Достоевского) в каком-то смысле — сёстры по несчастью для «блудника» из «Воскресения». Их человеческая честность не сразу очевидна в тени «позорного» общественного статуса.

По сути, в «Воскресении» не только Катя Маслова — жертва правосудия и ханжеской морали, но и безымянный гомосексуал, чудом ускользнувший из-под действия закона (он вполне мог получить 4 года каторги), отторгнутый обществом — вопреки талантам и порядочности.

«Порочные люди хотели исправить порочных людей», — говорит Толстой в конце романа. — «Ему стало ясно теперь, что всё то страшное зло, которого он был свидетелем в тюрьмах и острогах, и спокойная самоуверенность тех, которые производили это зло, произошло только оттого, что люди хотели (…) будучи злы, исправлять зло».

Знакомая картина «текущего момента», где коррупционеры и преступники преследуют мирных граждан, поражают их в правах под предлогом заботы о семье и «морали».

Свойство русской классики — веками оставаться актуальной…

«В мужчин я очень часто влюблялся»

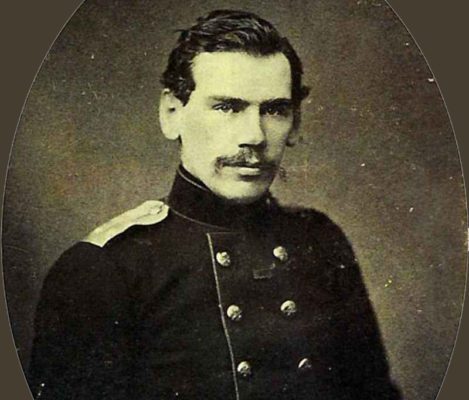

Впрочем, у Толстого были «личные причины» для гуманистической позиции. Он прекрасно помнил свою историю влюблённости в мужчин и не раз писал об этом в дневнике.

Толстой не принимал сексуальной ипостаси этих чувств, но то, что этот опыт не имеет к аморальности никакого отношения, он знал на собственном примере.

И.С.Кон приводит несколько цитат из дневника 23-летнего писателя (29 ноября 1851 года):

«Я никогда не был влюблен в женщин. Одно сильное чувство, похожее на любовь, я испытал только, когда мне было 13 или 14 лет; но мне не хочется верить, чтобы это была любовь; (…) притом же от 13 до 15 лет — время самое безалаберное для мальчика (отрочество): не знаешь, на что кинуться, и сладострастие в эту пору действует с необыкновенною силою.

В мужчин я очень часто влюблялся.. Для меня главный признак любви есть страх оскорбить или просто не понравиться любимому предмету, просто страх. (…) но никогда мысль о возможности соития не входила мне в голову».

Перечисляя свои детские и юношеские влюбленности в мужчин, Толстой упоминает, в частности, «необъяснимую симпатию» к Готье: «Меня кидало в жар, когда он входил в комнату… Любовь моя к Иславину испортила для меня целые 8 месяцев жизни в Петербурге. Хотя и бессознательно, я ни о чем другом не заботился, как о том, чтобы понравиться ему…

Часто, не находя тех моральных условий, которых рассудок требовал в любимом предмете, или после какой-нибудь с ним неприятности, я чувствовал к ним неприязнь; но неприязнь эта была основана на любви. К братьям я никогда не чувствовал такого рода любви. Я ревновал очень часто к женщинам».

«Хотелось его целовать»

«Красота всегда имела много влияния в выборе; впрочем — пример Дьякова; но я никогда не забуду ночи, когда мы с ним ехали из П<ирогова> и мне хотелось, увернувшись под полостью, его целовать и плакать. Было в этом чувстве и сладострастие, но зачем оно сюда попало, решить невозможно; потому что, как я говорил, никогда воображение не рисовало мне любрические картины, напротив, я имею к ним страстное отвращение».

Во второй редакции «Детства» Толстой рассказывает о влюбленности в Ивиных (братья Мусины-Пушкины). Автор подчеркивает, что это была не дружба, а именно любовь, о которой он никому не рассказывал. Очень близка к любви и страстная дружба Иртеньева к Дмитрию Нехлюдову», — пишет И.С.Кон.

***

Любой гениальный писатель — не просто «трагический тенор эпохи», говоря словами Блока, но, как правило, и правозащитник, выступающий за достоинство человека — вопреки репрессивной «морали».

Когда я бываю в Ясной Поляне и иду по длинной тенистой аллее к могиле Толстого в Старом Заказе, то всегда испытываю «личные» чувства к этому человеку. Когда-то в школе «Отрочество» стало для меня откровением, а страницы, посвящённые влюблённости в друга, подарили представление о самом себе.

Гуманность, интуиция, доверие к собственным чувствам, вопреки стереотипам, до сих пор в России — большая ценность.

Редкий случай соответствия творческого гения — масштабу человеческой личности.

— Александр Хоц