О Леониде Ивановиче Добычине (1896 -1936), которому в июне исполнилось 127 лет, известно меньше, чем заслуживает этот человек.

Он прожил короткую жизнь и написал сравнительно немного: два сборника рассказов: «Встречи с Лиз» (1927), «Портрет» (1931) — и маленький роман «Город Эн» (1935) вот, собственно, и все.

Но как это часто бывает, масштаб писателя выясняется со временем. Роман «Город Эн», обвинённый сталинской критикой, попал под удары борьбы с формализмом (статья «Сумбур вместо музыки» появилась в 1936 году). На собрании писательской общественности Ленинграда последовал настоящий погром немногих произведений писателя. Добычин, отказавшийся каяться и признавать свои ошибки, в марте 1936 года исчез из Ленинграда, обрывая связи и знакомства.

Принято считать, что писатель покончил с собой, — тело было найдено в Неве через несколько месяцев после пропажи. На долгие годы его имя уходит в тень, чтобы в 90-е вернуться к читателю.

«Неприятный, надуманный стиль (писало «Литературное обозрение» в 1936 году) расцветает на почве натурализма. «Город Эн» — вещь сугубо формалистичная, бездумная и никчемная, где формализм законно сочетается с натурализмом…».

Можно понять ненависть критиков. Уникальность Добычина в том, что это, пожалуй, единственный автор в «советской печати», кто пытался размышлять о природе однополого влечения в 30-е годы, кто не побоялся в «романе воспитания» показать подростка-гея, воспринимающего мир «иначе чем другие».

В прекрасной прозе, опередившей время, и не пахло «советской литературой».. Кроме того, добычинский стиль уникален и узнаваем по нескольким фразам. Но по мере чтения ты перестаёшь видеть здесь литературу, — остаётся только волшебство пережитого опыта…

«…Я сказал себе, что пойду и встречу кого-нибудь. Я шёл, пока не увидел Ершова. Смеясь и вытаскивая из кармана стишки, он кивал мне. Потом мы ходили по улицам и говорили о книгах. Я заботился, чтобы у него не пропал интерес ко мне. Вспомнив, что что-то встречалось в «Подростке» и какое-то неприличное место из «Исповеди», я достал её. — Слушай, — сказал я Ершову, — прочти.

И опять я отправился рано ко всенощной, и шёл до тех пор, пока не увидел его. — Ну и гусь, — закричал он в восторге, и я догадался, что он говорит о Руссо. Увлечённый, он схватил мою руку, приподнял её и прижал к себе. Я тихо отнял её. (…)

Но приманки, которые были у меня для Ершова все кончились. Скоро он стал уклоняться от встреч со мной по вечерам и не стал отвечать на записки. -Ты хочешь отшить меня? – встав, как всегда рядом с ним за обедней, спросил я. Презрительный, он ничего не сказал.

Я долго ходил в этот день мимо дома, в котором он жил. Снег пошёл. У глаз я почувствовал слёзы и сделал усилие, чтобы не дать им упасть». («Город Эн»)

Можно сказать, что Добычин — наш современник: он видит человека целиком (его сложную природу). Более того: самое живое и ценное в юном герое романа — питается любовью и гомосексуальностью, а не противоречит им.

Влюбляясь, этот школьник остаётся человеком — вопреки социальной морали… Таков и сам Добычин. Безымянный герой «Города Эн» не имеет имени, потому что оно стоит на обложке.

Не дожившие до тридцать седьмого.

По трагической иронии судьбы, смерть Добычина накануне большого террора можно назвать избавлением от худшей участи. Вероятно, он чувствовал логику времени лучше других. Точно так же «вовремя» ушёл из жизни другой писатель-гей, чуждый новому времени – Михаил Кузмин.

Кстати, Добычин ему писал и вероятно, понимал важность общей темы. Но Кузмин не ответил: эпоха не располагала к знакомствам. Они ушли почти одновременно: 1 марта 1936 года — умер Кузмин. Где-то после 27 марта (погромного собрания) – Леонид Добычин. Печальный символизм.

Существует и общий контекст: В 1934 году принят сталинский закон об уголовной ответственности за однополые связи. 1935 год – публикация романа «Город Эн». 1936 год – разгром романа, угроза репрессий, самоубийство Добычина и смерть Кузмина. (Переживший поэта Юрий Юркун погиб в годы большого террора в 1938 году).

Живые воспоминания о Добычине в Ленинграде оставила Марина Чуковская. (Хочется привести их полностью). Она не упоминает о сексуальной ориентации, но эта тема читается между строк.

«Одиночество»

Воспоминания Марины Чуковской. («Огонёк», 1986-89 годы)

.

В 1924 году в журнале «Русский современник» был напечатан рассказ «Встречи с Лиз». Среди хлынувшего в 20-х годах потока прозы, зачастую вычурной, речистой, пестревшей многозначительными троеточиями, рассказ этот обратил на себя внимание. С большим вкусом и тактом тонкого художника автор сумел найти лаконичный и точный язык, естественно сливавшийся с содержанием. Необычен был и несколько конспективный стиль рассказа. Имя автора никому ничего не говорило: Л. Добычина из Брянска не знал никто.

Вскоре мы познакомились с ним у К. И. Чуковского. К нему как одному из редакторов «Русского современника» Добычин пришел, приехав в Ленинград.

Корней Иванович хвалил рассказ. Добычин молча слушал, довольный, поблескивая стеклышками пенсне.

Ничего примечательного в его внешности не было. Невысокий, довольно плотный, опрятно одетый, с гладко, до глянца выбритой головой, этот тридцатилетний человек походил на рядового совслужашего той поры и уж никак — на автора острого рассказа. Светлые глаза, прикрытые старомодным пенсне без оправы, глухой голос, смех, похожий не то на клекот, не то на рыдание,— все было обыкновенным. И только горькие, обидчивые складки опущенного рта да манера неожиданно с хрустом трещать пальцами выдавали трагичность его характера.

Вскоре он опять уехал в Брянск, где служил в каком-то учреждении — по образованию он был экономистом и окончил Ленинградский политехнический институт.

Он уехал, и, к нашему изумлению, из Брянска посыпались письма. В коротких письмах он писал обо всем — и ничего о себе, о своей трудной, как угадывалось, жизни. То он обстоятельно писал, какая в Брянске погода. То описывал разговор с кем-нибудь, то своих сослуживцев. Казалось, весь день он вынужден молчать, разговаривать ему не с кем. А вечером берет длинные узкие полосы бумаги, бог весть откуда добытые им в те трудные, нищие годы, и быстро заполняет их своим четким, разборчивым почерком, делясь впечатлениями дня. То посылал рассказ, написанный от руки на узком листочке,— помню, как из конверта вывалилась «Конопатчикова».

Году в 30-31-м он снова появился в Ленинграде, пришел к нам, мы как-то сразу легко разговорились с ним, подружились, и он стал часто бывать у нас. Добычин никогда ничего не рассказывал ни о себе, ни о своей семье. Случайно мы узнали, что мать его была известной в Двинске акушеркой, практиковавшей в «хороших домах».

Леонид Иванович легко болтал о пустяках, легко молчал, и с ним было просто и непринужденно. С молодым эгоизмом мы втягивали его в свои интересы. Он охотно входил в нашу жизнь, в наш быт.

К этому времени вышли два сборника его рассказов — «Встречи с Лиз» и «Портрет».

Возможно, крошечные рассказики эти покажутся поначалу однообразными. Ведь даже фон, на котором происходит действие, один и тот же почти во всех рассказиках. Городская площадь, скверик с памятником в центре, домишки со ставнями на окнах, сараи… Безрадостен и пейзаж — речка, за речкой пригорок с огородами, черные сучья деревьев. Луна, уныло освещающая эту убогую жизнь. Или пыльная палящая жара.

Но с первой же странички короткие точные фразы, словно свистящий бич, без всякой пощады градом сыплются на человеческую пошлость и глупость. И во всех почти рассказах — смерть или похороны. Автор как бы хочет показать, что дураки, населяющие его рассказы, одинаково тупо и безразлично относятся ко всему, и даже смерть для них источник такого же мелкого развлечения, как и все другие явления жизни. Прочтешь — и ужаснешься беспросветной пошлости и глупости.

А может, автор попросту сухой человеконенавистник?

Но разве «человеконенавистнику» написать такой по-чеховски лиричный рассказ, как «Отец»? Тонко подмечены в нем чувства отца, задумавшего жениться и ввести в семью мачеху своим сыновьям. Сумел бы «человеконенавистник» в рассказе «Матрос» так ласково, любовно изобразить мальчика! Сумел бы без единой фальшивой нотки описать день, полный событиями для Лешки, показать его ребяческое восхищение матросом?

Какое там «человеконенавистничество»! Ненависть — к пошлости, ненависть — к глупости, но не к людям!

В Ленинграде многие прочли «Встречи с Лиз» и «Портрет» — и многим книжечки понравились. Тиражи в те времена были крошечными. Скромный успех ободрил автора, и из скупых его высказываний о себе мы поняли, что он хотел бы бросить службу в Брянске, переехать в Ленинград и стать профессиональным литератором. Он решился и переехал. О нем мы знали, что он снимает комнату, живет неустроенно, а добиться собственной жилплощади в Ленинграде ему никак не удается.

И все кончилось тем, что ему снова пришлось вернуться в Брянск и снова поступить на ненавистную службу.

И опять полетели письма из Брянска. Часто вспоминал Леонид Иванович жизнь в Ленинграде. «А помните, как вы однажды дали мне много халвы?» — неожиданно заканчивал он одно письмо. В другом писал, как его вызвал к себе Начальник (Начальник он писал всегда с заглавной буквы). «Скажите,— а не вы ли тот Добычин, который книжки пишет?» — «Я». — «Гм! — сказал Начальник.— Это не фунт изюму!..»

Он упорно искал возможности вернуться в Ленинград, хлопоча о комнате, с трудом добиваясь увольнения с опостылевшей ему службы.

Вернулся он в Ленинград не то в конце 34-го, не то в начале 35-го года. Через Союз писателей он получил комнату на Мойке, в большой коммунальной квартире. И, казалось, наконец-то прочно обосновался в Ленинграде.

Он продолжал бывать у нас почти ежедневно. Мы так привыкли к его посещениям, что в тот день, когда его случайно не было, даже дети спрашивали с удивлением: «А где же Леонид Иванович?» А маленький сынишка встречал его приход ликующим воплем: «Лидиванчик пришел!»

Нам-то и в голову не приходило, с какой силой льнул Леонид Иванович к детям. Но льнул неумело, неуклюже.

Помню, он как-то говорил своим глуховатым голосом:

Я расскажу вам сказку… Конечно, дети жадно приготовились слушать. Он начал, улыбаясь:

Жила одна лисичка. Вот однажды она пошла… Она шла, шла, шла… Шла, шла, шла, шла, шла, шла…

Понемногу кончики его рта стали опускаться. Сказку он, конечно, не досказал. Так никто и не узнал, куда шла лисичка. Дети разбежались, не дослушав.

Тата, дайте ваш альбом, я вам впишу стишок,— как-то сказал он дочери.

Никакого «альбома» у той не было, и он написал ей в тетрадку:

«Жил на свете мальчик с мамой, С интересной, полной дамой. — Мама, купим красный галстук!

— Ах, отстань, болван, пожалста!»

Ехидно и добродушно рассказывал он про писателя Гора, с которым тоже подружился:

— У Гора тесно, мешают дети. И вот он садится за стол, берет палку в левую руку и, не глядя, машет ею за спиной, отгоняя детей, а правой пишет.

— Я поднимаюсь к Кавериным по лестнице. Вдруг сзади кто-то пыхтит. Смотрю — это дочка их идет из школы. «Наташа, отчего вы пыхтите?» — «У меня бот расстегнулся…» А у самой щеки красные-красные. Толстушка.

И надувал щеки, показывая, какие щеки у Наташи, благодушно смеясь.

Он подружился с Кавериными, Слонимскими, Шварцами, с Гором, с Рахмановым. С женой Слонимского ходил в Эрмитаж, на выставки, с Екатериной Ивановной Шварц — по комиссионным магазинам в поисках старинного фарфора, охотно ходил со мной в кино, за покупками.

Каверина он любил и ласково-насмешливо говорил о нем:

— Веничка все еще пылкий гимназист в курточке, из которой вырос. Рукава коротки, красные руки торчат.

Помню, я раз сыграла ему сонатину Равеля. Задумчиво он слушал.

— Будто кто-то стоит у окна, и идет дождь,— сказал он тихо, когда я кончила. И вдруг стал ломать с хрустом руки — верный признак душевного волнения у него. Что-то вспомнилось ему?

Он любил Диккенса, «Пиквикский клуб» особенно. Часто мы наперебой вспоминали смешные сцены из книги, и он смеялся своим рыдающим клекотом-смехом, который всегда неожиданно обрывал — как обрубал.

Неправильности речи, даже разговорной, болезненно коробили его. Помню, как, возмущенно пофыркивая, он говорил, что не все чувствуют разницу между «одел» и «надел». «Одеть можно кого-то, но на себя нужно надеть. Слова необходимо употреблять очень точно».

К Зощенко, который тогда был весьма знаменит и с которым у него, казалось, было много общего, он относился ревниво. Как-то пришел и сказал, что О.Форш приглашала его к себе на вечер, где Зощенко будет читать свою новую вещь. «Вам особенно будет интересно»,— подчеркнула она многозначительно.

— А я не пойду… Зачем?..

Пожал плечами, захрустел пальцами, и углы рта обидчиво опустились. Казалось, вот-вот заплачет.

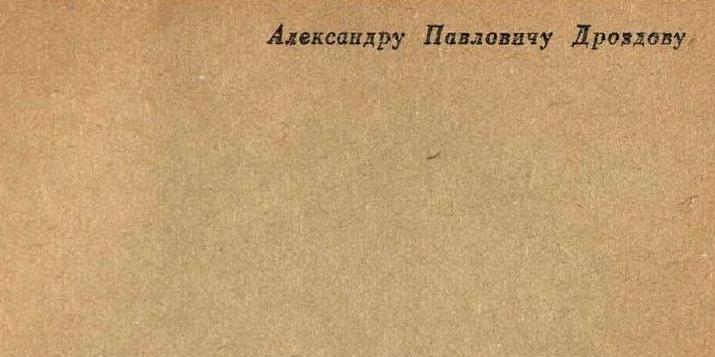

Среди жильцов квартиры, в которой поселился Добычин, был молодой человек, некто А.П. Дроздов, рабочий из бывших беспризорников. По словам Стенича, долго жившего в этой квартире, решительно ничем не примечательный. Это был здоровый и туповатый малый.

Постепенно в разговорах Леонида Ивановича все чаще и чаще стал упоминаться Шурка. «Шурка сказал», «Шурка сделал», «Мы с Шуркой»… Все чаще и чаще стал он рассказывать об их совместных прогулках, разговорах, с плохо прикрытой ревностью о Шуркиных любовных похождениях. Судя по рассказам Леонида Ивановича, ничего интересного для нас в Шурке не было. Но мы радовались пылкой привязанности одинокого Добычина, скрасившей ему жизнь. Сквозь привычную насмешливость в словах печально и трудно живущего Леонида Ивановича явно звучало восхищение и любование Шуркой, этим уверенно занимающим свое место в жизни молодым человеком.

И когда вышел «Город Эн.» — книга, на которую много надежд возлагал Добычин, книга очень откровенная и автобиографичная, — мы с удивлением увидели на первой страничке посвящение А. П. Дроздову.

Пожалуй, Шурка, польщенный посвящением, все же прочитал «Город Эн.».

Только понял ли он, что хотел выразить Добычин в этой книге? Заметил ли он среди, казалось бы, монотонного описания пошлости вкрапленные в текст фразы? Словно прорвавшиеся нечаянно, они ясно объясняли, как складывался этот глубоко несчастный и трагический человек.

.

…Как Демон из книги «М. Лермонтов», я был один. Горько было мне это…

…Я думал когда-то, что мы, если выиграем (деньги), то уедем жить в город Эн, где нас будут любить…

…Взволнованный, как всегда перед новым знакомством, я ждал своей встречи с Гвоздевым. — Не он ли, — говорил я себе, — этот Мышкин, которого я все время ищу?

…Разочарованный, ожесточенный, оттолкнутый, я уже не соблазнялся примером Манилова и Чичикова. Я теперь издевался над дружбой…

А ведь тянуло Добычина не только к хихиканию и издевкам.

…С Андреем приятно, но в нем как-то нет ничего поэтического.

…Он принес мне в училище «Степь» (Чехова), и я тут же раскрыл ее. Я удивлен был. Когда я читал ее, то мне казалось, что я сам написал.

Он тянется к мальчику Ершову, он страстно хочет подружиться с ним. Но нет у него этого умения сходиться с людьми, присущего почти каждому человеку. Оно представляется ему редчайшим, драгоценнейшим даром. И все, что он делает, чтобы завоевать дружбу и доверие Ершова, — все не то. И Ершов отталкивает его.

И снова мальчик один. Он отчаянно тоскует, вспоминая Ершова.

…У глаз я почувствовал слезы…

…Мечтательный, он пошевеливал веками и улыбался приятно: он счастлив был в дружбе,— с завистью пишет он об учителе. Легко ли признаться, что — …мне никто не писал…

Понял ли Шурка многозначительные слова, которыми кончалась история «Города Эн.»?

…Я надел очки, и тут оказалось, что все, что я видел до сих пор, я видел неправильно…

Каким же теперь, надев очки, увидит он мир, его окружающий? Ответа нет.

Вряд ли все это понял, заметил и пережил вместе с Добычиным Шурка.

Леонид Иванович был уверен, что появление «Города Эн.» будет крупным литературным событием. Волнуясь, ждал рецензий, статей. Но их не было. Книга понравилась узкому кругу читателей, что всегда происходило с сочинениями Добычина.

Снова он подавил в себе обиду. Снова еще раз убедился, что у него нет таланта легко покорять людские сердца.

И начал писать новую вещь. На этот раз он задумал большую повесть о глухой деревне, о мужиках.

Помню, как он читал нам куски из своей новой повести. Безжалостно, холодно и бесстрастно, в горьковской тональности, описывал он тупую и дикую деревенскую жизнь. Очки, которые он надел, оказались отнюдь не розовыми.

Повесть эту до конца он дописать не успел.

В январе 1936 года в «Правде» появилась известная статья «Сумбур вместо музыки». И начались выискивание формалистов во всех областях искусства и несправедливая жестокая расправа с беззащитными людьми.

Ленинградское отделение Союза писателей с лихорадочной поспешностью откликнулось очередным «мероприятием» на эту статью.

Помню переполненный зал Дома Маяковского. Все растеряны, напуганы. Кого будут казнить? Кто окажется искупительной жертвой? Вполголоса, оглядываясь, произносят имена Эйхенбаума, Шкловского, Тынянова — почтенных, признанных «формалистов». Не подсказать бы их имен очередному палачу, которых — увы! — немало объявляется.

Пришел на собрание и Добычин. Так же, как и все, недоумевающе пожимая плечами, поболтал со знакомыми и скромно занял место среди публики.

И никогда не могло прийти в голову то, что произошло вслед за этим.

Не помню, кто выступил первым. После двух-трех общих фраз оратор сразу назвал имя намеченной жертвы.

Это был Л.И. Добычин. Его книги «Портрет», «Город Эн.»…

И страшные, заранее подготовленные обвинения обрушились на несчастного автора, выступавшие обвиняли Добычина во всех непростительных грехах того времени.

Один за другим все выступавшие продолжали громить этого чуждого им, непонятного человека. Что же, при желании можно разгромить кого угодно…

Мертвая тишина воцарилась в переполненном зале, изредка прерываемая испуганным шепотом: кто это Добычин? Он здесь? Где? Большая часть публики не знала его в лицо.

Перепуганные, смятенные, все слушали чудовищные обвинения, не решаясь выступить в защиту Добычина. Зловещие предчувствия уже носились в воздухе…

Бледный, дрожа как в ознобе, сидел Леонид Иванович среди незнакомых ему людей, украдкой бросавших испуганные взгляды на несчастную жертву. Уголки его рта скорбно свисали вниз, он трещал пальцами рук, сжатых между колен.

Последним выступил один из писателей, обретших славу до революции, но недавно во всеуслышанье признавший Советскую власть и вернувшийся из эмиграции. Он уселся на эстраде и равнодушно, снисходительно начал судить Добычина. Судил с сознанием своей значительности, своего таланта, не пытаясь скрыть чувства превосходства перед мелкотой, послушно, вытянув шеи, сидящей под ним на стульях. Помню, он говорил: «Все начинается с того, что Федин, сидя под зеленым абажуром у своего письменного стола…»

Ему почему-то понравился образ Федина, сидящего у стола под зеленым абажуром, и он снова повторил: «И вот, сидя под зеленым абажуром, Федин услышал о некоем Добычине…»

И вескими, падавшими, как обвинительный приговор словами мэтр легко уничтожил и растоптал Добычина. Потом любезно предложил ему выступить, встал и ушел. И, вероятно, тотчас же забыл о нем…Да и читал ли он Добычина?

Один Михаил Слонимский не выдержал. Взволнованно пытался он объяснить, доказать, что обвинения подобного рода не относятся к Добычину. Что никакого формализма в сочинениях его нет, что пишет Добычин просто, понятно, отчетливо выражая свои мысли и рисуя образы. Но защита Слонимского потонула под лавиной обвинений…

В зале было так напряженно и жутко тихо, что никто не шелохнулся.

Леонид Иванович встал, протиснулся вдоль тесного ряда стульев, добрался до прохода и, не поднимаясь на эстраду, повернулся лицом к публике. Глухим, дрожащим и прерывающимся голосом он сказал, что не понимает, чем он заслужил такие обвинения, что никогда ни о каком формализме у него и мыслей не было, что писал он всегда только так, как умел. Больше он говорить не мог, судорожно заломил руки и, опустив голову, стремительно вышел из зала.

Ни один человек не встал и не побежал за ним. Растерянные, подавленные, угрызаясь своим малодушием, уходили мы с собрания.

Был ясный, холодный вечер. Уже смутно предчувствовалось приближение белых ночей. Мы с Николаем Корнеевичем не сразу пошли домой. Взбудораженные, мы долго ходили по пустынным улицам, толкуя о происшедшем. Несправедливость обвинений казалась нам вопиющей.

Дома в кроватках мирно спали дети. И вдруг я остро почувствовала невыразимое одиночество Леонида Ивановича.

— Знаешь что? Я позвоню ему! — воскликнула я.

— Но ведь уже час ночи! Поздно! — сказал Николай Корнеевич.

Но я все же позвонила. Леонид Иванович сразу подошел к телефону. Похоже, что он еще не ложился.

— Леонид Иванович! Милый! Не горюйте! Все, как всегда, образуется! Будьте бодры и завтра, как обычно, приходите! Придете? Да?

— Спасибо. Непременно приду. Я в полном порядке! Спокойной ночи!

И знакомый клекот-смех раздался в трубке. Но он не пришел.

Не пришел ни завтра, ни послезавтра. Но ведь это могло быть случайностью?

Позвонили — дома его не оказалось. Бог мой! Да разве он обязан сидеть все время дома? Мало ли куда он вышел.

Ни у кого из друзей он за эти дни не появлялся. Словно предчувствуя недоброе, мы отчаянно беспокоились.

А через два дня, вытаскивая утром почту из ящика, я вытащила конверт, надписанный знакомым почерком.

«Дорогой Николай Корнеевич, — писал Добычин. — В «Красной нови» должна быть напечатана моя вещь. Я послал туда распоряжение, чтобы гонорар был выслан Вам. Пожалуйста, израсходуйте его следующим образом.

(И шел перечень его мелких долгов.)

А меня не ищите — я отправляюсь в далекие края. — Ваш Л. Добычин».

Мы бросились звонить его друзьям. Никто о нем ничего не знал…

Сообщили в Союз писателей. Там «приняли к сведению», пообещали «навести справки».

А вскоре пришло письмо от его матери из Брянска.

«Слыша о Вашем дружеском отношении к моему несчастному сыну, умоляю сообщить, что Вы знаете о нем, — писала она. — Я получила от него посылку, в которой были кое-какие вещи и военный билет…»

Все розыски — да кто производил их в то неясное, тревожное время! — оказались безрезультатными.

Вот и вся горестная история несчастного Добычина. Он сгинул безвозвратно и навсегда…

А его книги? С тех пор они ни разу не переиздавались. Редкие сохранившиеся экземпляры — раритеты. И еще сохранилась в нашем альбоме маленькая фотография Леонида Ивановича, Кепочка, печальные глаза, прикрытые стеклышками пенсне, трагически опущенные уголки рта…

(Апрель 1965 г. — ноябрь 1974 г.)

(«Город Эн» в электронной библиотеке)

— Александр Хоц